在资本市场与医药研发领域,诺思格(301333.SZ)本应是备受瞩目的 “潜力股”,然而,自上市以来该公司却风波不断,公司实际控制人武杰深陷股权代持的漩涡,引发广泛关注。武杰试图撤销涉及1.85亿股转债协议,为此提起诉讼。苏州中院经一审审理,驳回了武杰的诉求。此后,武杰选择上诉,然而江苏高院二审依旧再次驳回其请求。至此,这起备受瞩目的股权代持纠纷案件,在两级法院的审理下,有了阶段性的结论。该纠纷历经漫长的司法程序,背后涉及多方利益博弈,对诺思格的企业发展、市场形象都产生了深远影响,也引发了行业内外对企业股权规范和诚信经营的深刻思考。

契约精神屡遭拷问 实控人武杰被指多重承诺背弃

在诺思格与钟大放的纠葛中,实控人武杰的契约诚信问题成为争议核心。2018年7月,武杰签署《补充协议》,约定在苏州海科连续三年利润增长超18% 且钟大放、陈笑艳遵守竞业限制的前提下,将二人在诺思格的股权占比无偿上调3.2%(钟大放1.92%、陈笑艳1.28%)。

2021年6月,诺思格在上市前夕的招股书中称,经与钟大放补充访谈确认“不存在股权代持情况,所有争议均已解决”,为顺利上市扫清障碍。然而,这一宣称却与事实严重不符。自2016年合作起,双方因股权置换中的估值问题产生争议,苏州海科为诺思格贡献大量利润,可换股协议估值却极不合理。2021年,海科公章被抢,钟大放职务惨遭罢免,钟大放向中介机构反映问题后,却反遭武杰构陷。2022年签订的股转债协议,武杰也未履行支付代持股份对价的义务,反而继续威胁钟大放。

从“强强联合”到对簿公堂 创始人与实控人的恩怨交织

事件追溯回2016年,诺思格以100亿元估值、0.8%股份置换苏州海科80%股权。然而,钟大放于2017年发现,诺思格的市值评估仅为2.25亿元,意识到换股估值显失公平,双方于2018年签署补充协议,将代持股权比例上调至3.2%,并约定若诺思格2021年6月前未上市,苏州海科80%股权将无偿返还。

事实上,诺思格及其子公司圣兰格(北京)医药科技开发有限公司,连同实际控制人武杰的一系列合同纠纷案件的核心争议为2020年的代持协议,武杰需将代持钟大放持有的诺思格部分股权转为债权(1.85亿元)并约定管辖条款。上诉人钟大放主张一审法院对合同性质认定矛盾,且诺思格住所地与争议无直接关联,最终法院支持其管辖权异议,认为两份协议具有延续性,管辖条款合法有效。

然而,2021年5月,诺思格董秘李树奇率领10多人闯入苏州海科抢夺公章,随后钟大放被罢免董事长职务,工商登记变更为李树奇。钟大放指控武杰多次违背承诺,包括未兑现上市后股权登记、伪造事实构陷其职务侵占等,并向监管机构提交了包括协议原件、沟通记录等在内的相关证据,指称诺思格上市前通过抽屉协议处理代持股权。

据2022年3月股转债协议,双方约定相关股权转为 1.85 亿元债权(钟大放净得,税费由武杰承担),若钟大放无不利申诉,配合诺思格成功上市,武杰需在上市后 12 个月内分两期支付完毕。然而,诺思格上市后,武杰却未履约却诉请撤销协议。钟大放提交协议、承诺函、年报等证据证明协议真实有效,且双方此前多次协商形成事实基础,法院认定其举报及沟通属平等协商,无胁迫故意及非法性,武杰签订协议具自主意志。

据诺思格(301333.SZ)2024年一季度财报显示,公司净利润同比下降近20%,持续发酵的股权代持诉讼成为主要原因之一。原告钟大放主张,按照2020年签署的《补充协议》,其代持的诺思格部分股权应在上市后转为现金支付,但诺思格以“协议原件缺失”为由否认效力。此案涉及金额超2.5亿元(包括7200万元股权转让款以及1.85亿元债权),相当于公司2023年净利润的近1.5倍,若诺思格败诉将对其现金流产生不小影响。

核心技术团队“大换血” 与子公司控制权暗战不断

诺思格收购苏州海科后,核心技术团队稳定性受到冲击。2016年招股书显示的8名核心技术人员中,6人于2017-2018年离职,仅1人留任,研发部门平均薪酬较销售部门低 34%(2019年数据)。值得关注的是,诺思格现有8项专利均归属于苏州海科,其自身及其他子公司无专利申请记录,被指“技术依赖收购标的”。

控制权博弈方面,尽管诺思格通过股权收购获得苏州海科80%权益,但直至2021年5月前,钟大放仍担任董事长。抢公章事件后,苏州海科官网曾发布《严正声明》指控李树奇暴力夺权,虽声明随后被删除,但工商变更记录显示控制权已实质转移。

财务数据与信披遭多重质疑 内控与合规面临挑战

一直以来,诺思格的上市之路都伴随着财务与信披争议。2020年招股书显示,其前五大客户之一北京盛诺基的采购数据与诺思格收入确认存在显著差异,2017-2019年双方数据最大出入达1653万元。此外,公司社保缴纳人数与在册员工人数差距悬殊,2020 年招股书披露社保缴纳1499人,而市场监管数据显示仅547人,差额超900人,涉嫌信披不实。

2024 年 12 月,深交所正式受理钟大放关于诺思格涉嫌信息披露违规及欺诈发行的举报,直指其未依法披露代持股权转为债权的关键交易,涉及金额巨大,且上市前估值从协议约定的100亿元骤降至实际市值 48.94 亿元,引发市场对其估值合理性的质疑。

作为CRO行业参与者,诺思格近年业绩增速落后于同行。2019-2021年,其营收复合增长率 19.59%,远低于泰格医药的36.39%;毛利率从43.5%跌至38.32%,核心业务毛利率普遍下滑。与此同时,公司几度更换审计机构,从卷入* ST康得百亿元存款案的瑞华所,到多次被监管处罚的致同所,审计公信力屡受冲击。

诺思格的系列争议,折射出医药行业高速扩张中的治理隐患——从股权代持的合规性、子公司控制权的稳定,到核心技术团队的维系与信披责任的落实,均成为投资者关注的焦点。随着深交所对信披违规的核查深入,这场横跨数年的纠纷或为行业敲响合规警钟。对于诺思格而言,如何在资本博弈与企业治理间找到平衡,仍是其面临的核心课题。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

猜你喜欢

猜你喜欢 因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函

因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函  第32届中国厨师节在福州举办

第32届中国厨师节在福州举办  生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号

生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号  水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动  半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首

半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首  A股走强 三大股指盘初上涨

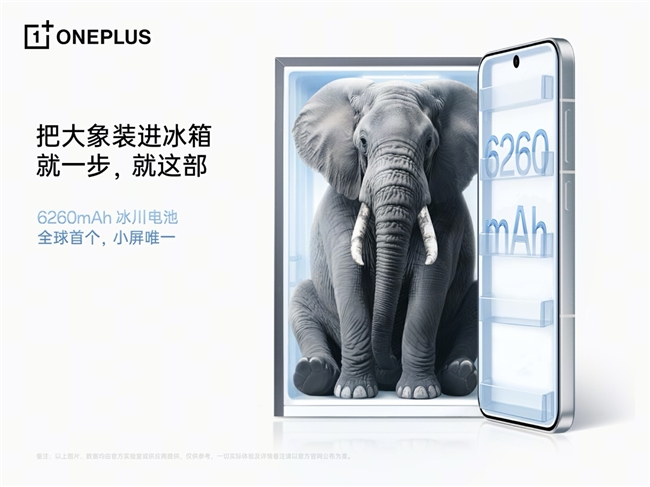

A股走强 三大股指盘初上涨  搭载 6260mAh 超大冰川电池,一加 13T 突破小屏手机续航上限

搭载 6260mAh 超大冰川电池,一加 13T 突破小屏手机续航上限  国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办

国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办