近年来,我国慈善事业取得了长足发展,慈善信托作为重要形式之一,在2016年《慈善法》出台后迎来了快速发展的机遇期。短短几年间,慈善信托在数量和规模上都实现了跨越式增长,截至2024年底,全国备案登记的慈善信托累计达2244单,财产总规模突破85.07亿元,创历史新高。同时,慈善信托在政策环境、参与主体多元化、慈善形式与内容创新发展等方面也取得了显著成绩。然而,在取得成绩的同时,我国慈善信托事业在发展的过程中也暴露出一些亟待解决的问题,如项目创新不足、慈善专业人才缺乏、项目规范性不够、信息披露不透明、全民向善氛围欠缺等。这些问题在一定程度上制约了慈善信托事业的高质量发展,需要我们深入分析并采取有效对策加以解决。

一、我国慈善信托事业高质量发展的问题

(一)慈善项目创新欠缺,数据技术支撑不够

慈善信托事业在产品创新和数据技术支撑方面存在明显不足。第一,慈善信托多分布于传统领域,创新领域的项目占比较少。第二,慈善信托的投资渠道单一,一般集中在低风险的固定收益类资产,对股票、私募股权等多元化创新投资渠道运用不足,未能充分发挥慈善资产的增值潜力。第三,慈善信托的业务模式创新不足,缺乏与市场需求相匹配的创新产品和服务。第四,慈善信托事业的数据化、信息化建设滞后,缺乏对慈善相关方情况的高效管理、分析和反馈。

(二)专业人才储备匮乏,队伍建设结构失衡

慈善信托事业的高质量发展离不开资产管理的专业化,而我国慈善信托在专业人才储备和队伍建设上面临诸多挑战。尽管部分项目,如“光信善·益善宝上医助残”慈善信托,借助专业投资机构实现了年均3.5%的投资回报率,但慈善信托项目在整体上仍存在专业人才短缺、队伍建设结构失衡等问题。2022年《中国民政统计年鉴》显示,我国慈善组织总数已超10万家,但慈善人才培养体量不足。自2019年起,国内高校才开始系统推进慈善教育,截至2021年底,全国仅有35所高校开展公益慈善专业教育,本科毕业生不足千人,这严重制约了慈善资产管理的专业化水平和队伍结构的合理性。

(三)项目设立规范不足,示范引领效应不强

慈善信托项目的规范设立是慈善信托可持续发展的基础。然而,目前我国慈善信托在项目设立和运作过程中,未能充分发挥优秀创新项目的引领效应。例如,中原信托-中原农险-乡村振兴慈善信托通过“政府+慈善+保险”的模式,为乡村振兴提供了成功范例,但类似模式在其他地区推广时仍面临多方协调等诸多困难。此外,部分慈善信托在设立时未能充分考虑项目的可持续性,导致项目持续时间短,项目效果有限,项目引领效应不强。

(四)信息披露不够透明,成效评估机制缺失

在推进慈善事业高质量发展的进程中,我国慈善信托领域亟需突破信息公开与成效评估的掣肘。当前行业面临的共性问题是,部分信托机构尚未建立系统化的成效评估机制,社会监督缺乏必要的数据支撑。这种信息透明度的不足,既制约慈善资源的优化配置,也影响公众对慈善事业的参与热情。如"五矿信托-三江源精准扶贫3号",投入逾9500万元资金但缺乏系统评估体系,导致社会公众难以获取项目实施的深度影响数据。而"建信联合精准扶贫慈善信托"虽在多领域取得阶段性成果,却存在信息壁垒,削弱了项目透明度和社会公信力。

(五)全民向善氛围欠缺,助力措施有待加强

部分慈善信托创新采用"政保联动+慈善赋能"模式助力乡村振兴,但仍面临着“全民向善”氛围欠缺,助力措施不足的瓶颈。以"中原信托-乡村振兴慈善信托"为例,其以440万元慈善资金撬动945万元财政补贴,却受到公众认知度不足、参与深度有限的桎梏; 而"大爱长安"信托聚焦陕西民生领域,终因传播覆盖局限未能激发全民慈善潜能。常态慈善文化培育层面存在的助力不足、宣传资源整合欠缺等问题亟需解决。

(六)政策优惠激励不强,监管体系尚需完善

我国慈善信托发展面临政策激励与监管治理的短板。一是税收优惠执行效能不足,现有激励体系与行业需求仍有落差,如"中航信托·中华慈善总会"因配套政策支持缺失影响可持续性。二是监管体系尚未健全,资金规范使用缺乏保障。如助残项目"光信善·益善宝"虽产生社会效益,因监管不足,难以确保资金流转全链条的合规性与使用效能。这种制度性监管的缺位,不仅削弱公众信任基础,更制约慈善资源的优化配置。

二、我国慈善信托事业高质量发展的对策

(一)加强金融产品创新,夯实数据技术支撑

慈善信托事业需拓展资金管理渠道,除了进行传统的固定收益类资产管理外,还可逐步涉足股票、私募股权等领域,以提升资产的增值潜力。同时,积极探索创新业务模式,开发出更符合市场需求和慈善目标的新产品与服务。在数据技术方面,慈善信托机构应加大对信息化建设的投入,构建高效的数据管理系统和分析工具,实现对慈善项目的精准管理和高效运作。例如,长安信托通过接入DeepSeek大模型,提升了慈善信托管理的效率和精准度,为项目实施效果的实时监测与评估提供了有力支持。此外,还应加强与科技企业的合作,借助外部技术力量推动慈善信托业务的数字化转型。

(二)培育慈善专业人才,优化队伍建设结构

要提升慈善信托事业的专业化水平,必须加强专业人才的培养。一方面,高校应进一步扩大慈善专业的招生规模,增加课程的实践性和针对性,为慈善信托行业输送更多专业对口的人才。另一方面,慈善信托机构自身也应加强内部培训,提升现有员工的专业素养和业务能力。同时,优化队伍结构,吸引不同背景和专业的人才加入,形成多元化的团队,以更好地应对慈善信托业务的复杂性和多样性。例如,通过与高校、研究机构合作,建立人才培养和实习基地,为学生提供实践机会,同时也为机构自身储备人才。

(三)制定统一规范标准,强化项目示范效应

在慈善信托的设立和运作过程中,应制定统一的规范和标准,确保项目的合法合规和高效运行。这包括明确项目设立的流程、要求,以及项目运作中的管理、监督等环节。同时,要强化优秀项目的示范效应,通过总结和推广成功案例,引导更多慈善信托项目向可持续、创新的方向发展。但需要注意的是,在慈善项目的开展过程中应注意结合当地实际情况进行创新应用。此外,还应加强对慈善信托项目的评估和监督,建立科学的评估指标体系,以确保项目的质量和效果。

(四)完善慈善评估披露,构建成效评估机制

为推动慈善信托高质量发展,需从多方面出发破解成效评估与信息披露难题。首先要构建多维度评估体系,涵盖慈善支出、管理效能、受益人获益情况及社会影响力等核心指标,引入独立第三方开展动态监测,结合反馈机制优化项目执行。其次应同步推进信息披露规范化,在拓宽官方渠道基础上,利用新媒体扩大传播覆盖,明确披露标准与频次要求,并通过监管部门强化奖惩机制倒逼透明度提升。此外,应强化人才支撑体系,推动高校开设慈善信托跨学科课程,依托行业培训、学术交流提升从业者专业能力与创新意识,为慈善事业注入持续发展动能。

(五)加大慈善助力宣传,营造全民向善氛围

为营造"全民向善"社会风尚,需深化慈善文化的普及。作为金融工具创新的慈善信托展现显著效能,"双受托人"等模式已有效赋能社区发展与社会服务创新。应强化政府引领,通过政策引导、信息共享和资源整合,提升公众对慈善信托的认知与信任。此外,应积极探索多元化慈善信托模式,构建扶贫济困、教育援助等多领域信托产品矩阵,拓宽资金募集渠道与受益覆盖面,以实践激发社会参与热情,形成可持续发展的公益生态。

(六)强化政策优惠激励,完善慈善监管体系

针对慈善信托事业高质量发展面临的政策优惠与监管问题,有关方应加强政策扶持,确保税收优惠政策落地并优化,以便更好地满足慈善信托项目的实际需求,激励慈善信托创新。同时应构建高效监管的体系,提升透明度和公信力。此外,可以借鉴成功经验,引入独立监察或公证机构来加强监管资金的监管,确保精准服务受助群体,推动慈善信托高质量发展。

(浙大宁波理工学院 张毅伟、郑冉)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

猜你喜欢

猜你喜欢 因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函

因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函  第32届中国厨师节在福州举办

第32届中国厨师节在福州举办  生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号

生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号  水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动  半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首

半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首  《哪吒2》连续30天获得单日票房冠军

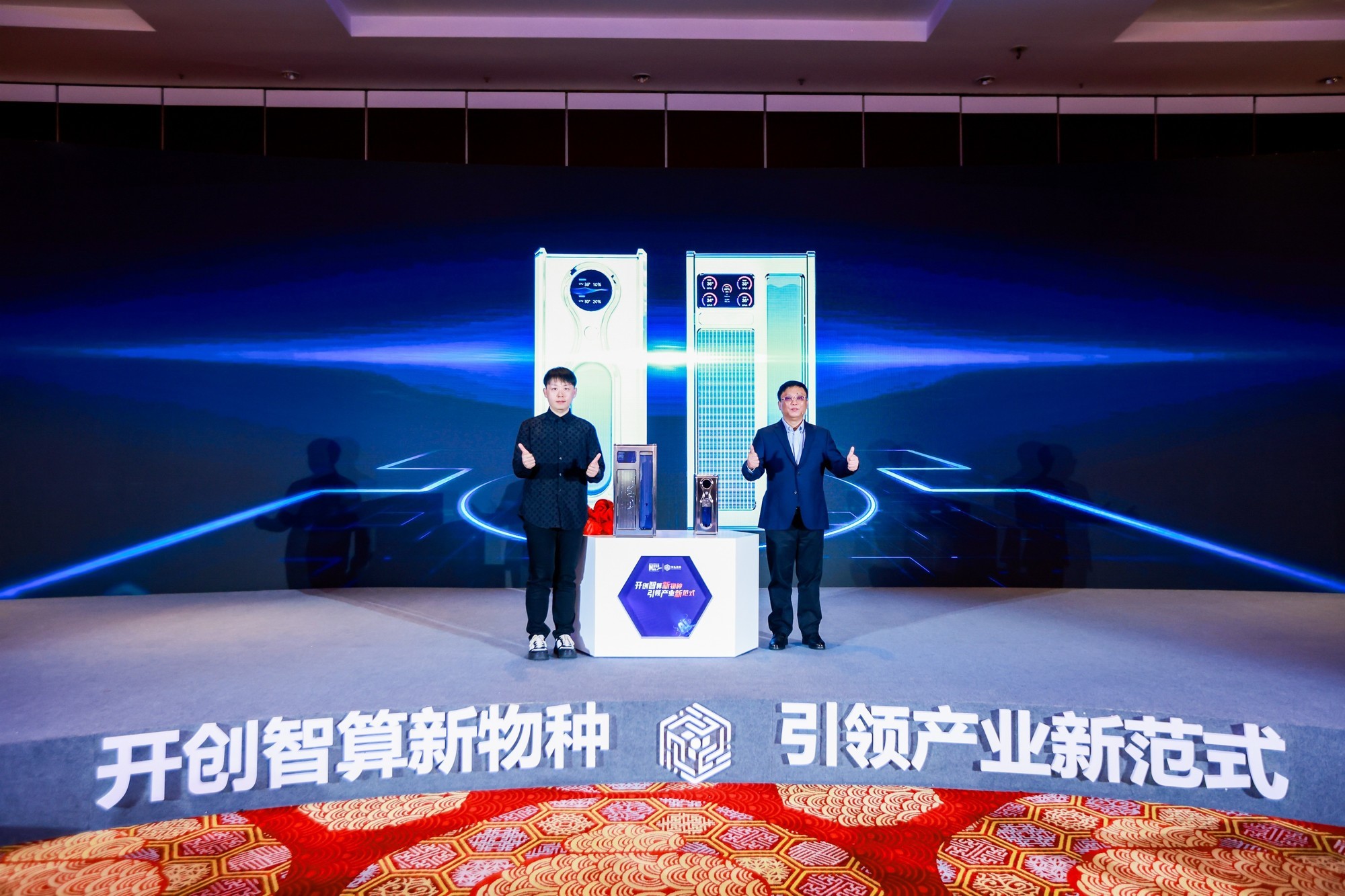

《哪吒2》连续30天获得单日票房冠军  聚焦“液冷黑科技+场景化算力”,华弘数科定义AI前置智算中心未来形态

聚焦“液冷黑科技+场景化算力”,华弘数科定义AI前置智算中心未来形态  国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办

国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办