◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 逍道一

这是一次跨越1795公里的问路。

身在四川南充的邱大川,突然接到浙江嘉善的求助电话,电话那头是自己57岁的老母亲。

母亲不识字,出门买药时看不懂路标,迷了路。

三千里之外,邱大川教母亲发实时定位,在线引导母亲左转、右拐、直走,费了老大劲,终于帮母亲找到一家药店。

而这家药店,距母亲不过200米。

放下电话,邱大川半晌缓不过神,想象母亲在异乡无援的样子,一定很绝望。

“五环外”记录的这个故事,令人匪夷所思,却又无比真实。

邱大川的母亲,与大多数生于1960年代的农村女性相似,只读过一两年小学,随后便不得不开启长达一生的劳作。

互联网普及后,邱大川母亲神经更加敏感。刚开始用微信时,母亲常会收到别人无意发来的文字信息。每次都感觉被羞辱,“明知道我看不懂,还要给我打字!”

直到今天,邱大川和妻子仍不敢给母亲发文字。发一次都是大不敬。

图源:五环外

丁小花对这种难以启齿的感觉,感同身受。

大专学历的她是家族中学历最高的,但丁小花父母不识字,往上数三代也都不识字。她记得小时候随父母去医院,挂号、拿药不知怎么走,问保安,保安对他们吼,“你没长眼啊!”丁小花心里难受。

最近两年有了智能手机,父母只会打电话,不小心点错弹窗,他们不会关,手机就搁着一整天,最后等她弟弟回来关。

不识字的王美玉倔强地度过了自己的少女时期:想买牛奶味的沐浴露,不问导购,自己打开瓶盖凑上去闻;化妆水只买透明瓶子,不会和乳液搞混;卫生巾分不清日用还是夜用,总是买错。别人问起,她就说是囤货。

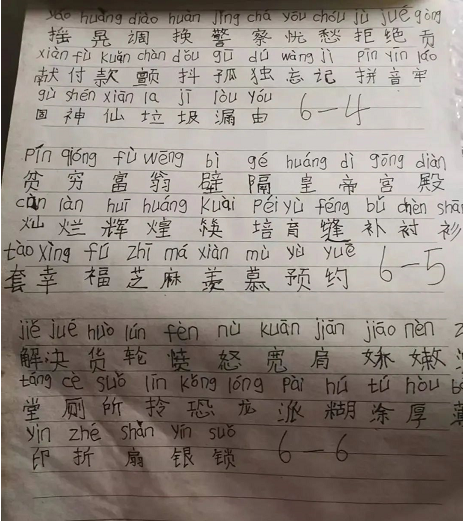

王美玉学写字

像邱大川母亲、丁小花父母、王美玉这样的人,有3700万。

过去,我们特别在意知识的传承。原因很简单——文明需要发展,人类需要进步。所以宋朝士大夫张载写下“为往圣而继绝学”。

抗日战争期间,民族危难之际,面对敌人的炮火,西南联大教授闻一多声嘶力竭呐喊“希望你们每一个人,带好自己的国文课本,我要给你们讲诗经,讲楚辞,讲庄子,讲屈原,讲五千年来最灿烂的篇章。”

这样的薪火相传,在彼时弥足珍贵。

如今随着技术的进步、学科的发展、知识大爆炸,我们早已不担心文明和知识的传承。通过互联网,我们可以获取海量知识,享受一切现代文明的成果。

但因为还有3700万人不识字,导致他们几乎错过了改革开放以来的所有机会,成为一群运气极差、被现代文明隔离的人。

3700万文盲,这个数量接近总人口3800万的加拿大。全世界有超过200个国家,加拿大人口排名全球37位。而大家熟悉的澳大利亚,人口不过2600万。

为了让文盲数量下降到这3700万,中国已经付出了巨大的努力。

新中国成立之初,全国5.5亿人口,文盲率高达80%。当时农村文盲率甚至高达95%以上,有的地方十里八村都找不到几个识字的人。

此后中国先后四次开展扫盲运动。1949-1998年,中国共扫除文盲2.03亿人,成人文盲率降到15%以下,青壮年文盲降到5%以下。

进入21世纪,扫盲仍在继续,到2011年,中国向世界宣布全面实现扫除青壮年文盲的历史任务。2021年,第七次人口普查数据显示,文盲率已降至2.67%。

这是一个相当不容易的数字,已经媲美北欧国家水平。只是由于中国人口基数大,14亿的2.67%依然有3700万。

这意味着,还有3700万人输在了起跑线上,这不是一个小群体。

尽管九年义务教育已全面普及,但对于出生在上世纪50-70年代的部分人来说,出于各种原因没能受到良好的教育,成为文化上的边缘人。

在现代人的社交话语体系中,很多人早已把“文盲”当成一句嘲笑和讥讽。于是文盲心里的苦,很难说出口。

丁小花想做点什么,希望帮助像她父母一样的人,摆脱不识字困境,于是选择了在抖音当主播。不是一般的主播,是最早教成人识字的主播之一。

与别的直播间不同,丁小花直播间没有飞舞的礼物,只能通过右上角不断跳动的数字证明着观众的存在。

很多学生不太会打字,所以名字常用四字词语作为抖音账号名称,比如“花开富贵”、“心想事成”,或是“XX奶奶”、“XX妈妈”,前面跟着孩子的名字,或是系统自动生成,“用户”后面跟着一串编号,甚至连头像也没有。

学生身份各异,却在之前无一例外很少扮演过“学生”的角色。

这些人有的不知道小数点,付款金额原本3.5元,结果转出去35元;还有的离自己娘家只有100多公里,但就是不敢一个人回娘家,因为不识地名,怕坐错大巴。

对我们来说,查导航、点外卖、买车票、读通知这些再简单不过的小事,对他们来说却困难重重。

他们就像现代文明之海中的一座座孤岛,只能沉默地看着别人的生活如浪花一样,翻涌、壮阔与喧嚣。

古代,哪怕生逢大唐、大清这样的盛世,国人识字率从未超过20%,但没妨碍大唐和大清走向盛世。同时期西方的情况更加糟糕,14世纪欧洲,连贵族识字率都不足6%。

漫长的农业文明和游牧文明时期,识字与否本来不构成天堑。因为彼时人们的生产生活、财富积累等活动,对文字的依赖度不高。

即使到了当代,在互联网普及之前,对中国城市之外的广大农民来说,不识字依旧不算太大的问题。

你可能想不到,中央台最受欢迎的是农业频道,覆盖最多达12.94亿人,覆盖率居全国所有上星电视频道第一。

在央视农业频道,哪怕不识字,农民也可以按下电视开关,跟着电视里的专家和农业达人,学习先进的农业生产技术,然后模仿。

到了互联网时代,不识字就不是那么轻松了。

互联网时代,识字并不是单纯识得3000个符号,它背后对应着一整套生活方式。点菜、取药、提款、签约等等一系列生活日常事物,都以识字作为基础。不识字,只能被隔离在这些事情之外。

邱大川在镇上开的建材店,常有不识字的农村老年人进来问路,用四川方言说着要找水电收费站,实际上连走路都不够稳当。

其实收费站不难找,只是以前每个村子都有一个专职人员,每个月按照固定的日子挨家挨户地上门收水电费。现在年轻人都习惯网上缴费,上门收费人员的存在价值被削弱。看似简单的水电费问题却让颤颤巍巍的老年人只能出门问路。

正当人们以为互联网会放大因不识字造成的文明鸿沟时,它却以另一种看似不可思议的方式,拉回了那些差点被甩下时代列车的人。

之前有一个死命题,既然文盲不识字,这问题就不可能由文字解决。说得更直白,对文盲来说,文字没有任何帮助,语音有一点帮助但是不多,最有用的是视频。

你想想,总不能写一篇文章帮大家认字吧?也不能说大家听我说一段语音回去后再试着用手机下单吧?

只能是视频,用最直观也最形象的方式,一笔一划写给人看,一个界面一个按钮展示给人看,这是有效的学习方法。

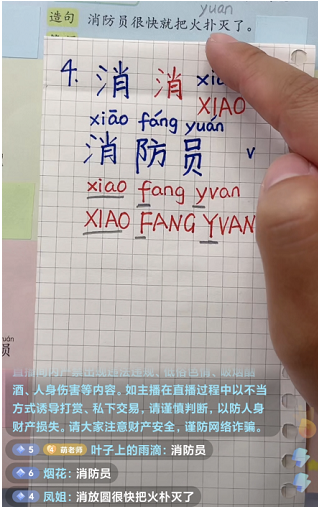

如今在抖音,巴掌大的屏幕也可以变成一块黑板。

52岁的李红,每天要砌11小时的墙、垒几百块砖,还儿子的大学贷款、给女儿攒嫁妆。但她每天最期待的那一刻,是打开抖音教成人识字的直播,她可以变成一名专心认字的学生。

境遇类似的还有45岁的王慧琴。每晚7点半,王慧琴都会打开抖音,跟着主播学习汉字拼音。白天要干活,晚上才有时间学,18层高的工地楼顶,瞬间成了她的教室,那里可以眺望大海的模样。

王慧琴来自安徽农村,和丈夫一起在山东一座滨海城市打工。由于不识字,她账号名字是一串数字——“2115868912”。

每次直播结束,有的老师会将课堂笔记发到群里,方便学生保存。同时还会录制系列短视频,方便大家复习,教学内容包括很多生活场景,比如去银行存取款、到医院看病。

显而易见的是,短视频和直播比传统方式更加直观,更方便理解。

在直播间,老师鼓励学生:“谁说我们不行,大家都是被埋在土里的明珠!”

直播间还呈现出鲜明的时间性。夏天人最少,冬天人数则会成倍增长——

农忙让直播间里的“学生”脱不开身,工厂的生产旺季还有人要加班。孩子放暑假,他们要在家带孩子。到了冬天,务工的人开始返乡,地里也没活儿。学生来去如候鸟迁徙,每晚10点后,直播间才会热闹。

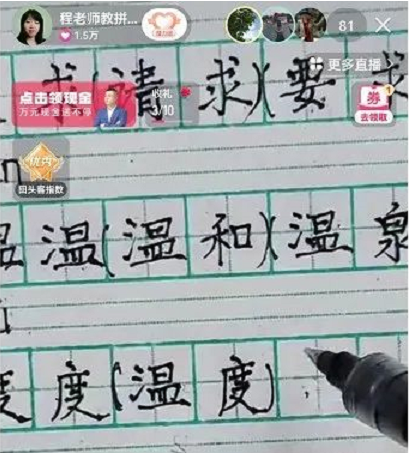

成为一名主播之前,程杰在北京海淀的一所小学做了8年的教师。那会儿她热情高,从一年级到三年级,除了英语、音乐、体育,其它学科她都教。

2020年,由于儿子要回籍贯地山东德州读高中,程杰决定辞职陪读。在家休息期间,她尝试在抖音上教幼升小的孩子学拼音和识字,这是她的强项。

但后来程杰发现,她的学生不光有小朋友,还有不少成年人。

后来,程杰将自己的直播课逐渐调整为教成年人识字,学员来自五湖四海,上课的时间也从每晚7点改到了8点,因为她要照顾到新疆和青海的学员。

有时哪怕隔着屏幕,还是能感受到学生的无助。有的学生会留言:“老师今天刷到你了,明天我去哪里找你?”

李秀丽是第一个报名的学员。她说话有些腼腆害羞,但提起学识字的这一年,李秀丽说着说着就笑起来,用得最多的词是“高兴”和“开心”,这是她过去从未体会过的。

李秀丽出生在河南农村,家里有三姊妹,她是长女,从小就被灌输要承担更多的家庭责任。父母把唯一上学的机会留给了最小的妹妹。

错失上学机会的李秀丽长大后外出打工。有次坐车去找妹妹,因为看不懂站名,本来要去东莞,结果一路坐到了洪梅,最后还是妹妹开车来接她。“那一刻觉得自己好像没一点用。”

李秀丽学写字

很多人有这样类似的境遇,但并不是所有学生,学认字都能得到家人的支持。

在直播间连麦读书时,老师有时能听到,电话那头传来子女、配偶的冷嘲热讽,“净干这没用的”“要是你能学会,我把姓改了”。

有一位学生想要退钱,因为她丈夫反对她学习,砸了她的手机,撕了她的书。

这里有一个值得注意的细节,很多课程是收费的。这一期99元的成人识字课堂,有3688人在学。类似的班还有很多,愿意花钱学认字的人更多。

这意味着什么呢?请大家设身处地想一想,我们周围有多少工作体面、薪酬很高的白领金领,网上付费9.9元都要犹豫一下。但这些想学字的很多中老年,愿意花99元。

这说明他们不一定是经济意义上的穷人,只是受困于文化上的贫民身份。而且他们有意愿改变。

也许未必是逆转人生,但只要能变得好一点,生活因此多一分希望,足矣。

上了这些识字班后,有学生这辈子第一次一笔一画写出了自己的名字;有学生用抖音记录的那些工地里偶遇的小动物、田垄独自生长的野花,他们学会了给这些视频起标题;

还有学生分享自己喜欢的歌词,“看岁月晃悠悠,不紧不慢拉着我走”;

曾在工地上远眺大海的王慧琴,终于能将抖音账户名从那串数字改成了“做一个有姿态的女人”,并将头像换上了自己的照片。

他们求知的场景,像不像我们小时候的情景?

我们小时候晚上写作业时,妈妈总会把灯光调亮一些,让书上的字看得清楚一些。这些成人识字班,何尝不是为那些不识字的但渴求知识的人,留了一盏灯?

不过随着时代的发展,扫盲本身也被赋予了新的内涵及历史使命。

传统扫盲多关注个体读、写、算能力的掌握,但在联合国教科文组织重新定义的文盲标准里,能否识别现代社会符号,能否使用计算机进行学习、交流、管理已被纳入其中。

一言蔽之,现在扫盲并不是扫不识字本身。“互联网扫盲”“数字扫盲”已经成为新的时代要求。

程杰注意到了一些学员的新需求。除了开设识字课,她还开了一门手机打字课。看到很多人不会用手机扫码,也读不懂疫情防控通知和核酸检测步骤,她特意录制了一系列短视频,帮助这方面有困难的人。

于是在教识字的过程中,又顺带教这些人如何使用智能手机,如何使用通讯工具的各种功能,如何使用电商平台网购商品咨询客服追踪订单一类的事情。

古代识字靠私塾,这几乎是贵族的专利。近代识字靠公学,实际情况由于种种原因,中国有一部分人失去了识字的机会,被迫成为文盲。

好在短视频的出现,让尽可能多的普通人,能以极低的门槛地进入互联网,获取平等的教育资源,获得看见和表达机会,开拓无限的视野,享受到了平权与普惠。

从北大清华请大师讲公开课,让抖音成为一所“一流大学”。这样的“成人识字班”则像“一流小学”“一流中学”,让那些没能受到良好教育的人受到教育,更让人感动。

因为抖音,学习打破了时空、地域和阶层壁垒,他们能在工地上、田间路旁,在劳作间隙、在孩子入睡的片刻,靠着屏幕黑板上的亮光,补上小学、中学、甚至大学的课————

惠及这个社会更多的、更需要帮助的人,这是真正的互联网平权。

一战之后,面对法国对德国割地赔款,都德写下了著名的《最后一课》;二战中,闻一多鼓励学生们:“中国不是法兰西,永远没有最后一课”。

而如今在抖音上,无数不识字的人,开启了他们人生的第一节课。这堂课后,一切都不一样了。变得更加公平,充满无限可能。

今日回望这张照片,难免有些感慨。

1952年,庆祝建军25周年的全国运动会现场,起跑线上的运动员没有跑,而都蹲着在纸板上写字。当时起跑不用发令枪,谁先写出规定的几个字,谁就可以起跑。当时很多运动员都是文盲,通过这种方式让他们识字。

这是一个很深刻的隐喻,识字就是起跑线。

如今,站在这现代文明起跑线上的,是14亿,一个都不能少。

文明的樊篱被打破,数字的鸿沟被逐渐抹平。他们曾经因不识字而被偷走的人生,如今终于被追了回来。

参考资料:

《直播间里的“成人识字班”》冰点周刊

《我妈迷茫在马路边,找不到距她200米的药店》五环外

《在直播间学识字,被遗忘的3700万文盲》看天下实验室

《在这个特别的课堂,她们学会了写自己的名字》中国新闻网

《“文盲”绝不是一个用来骂人的词》吐槽青年博士

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

猜你喜欢

猜你喜欢 每日信息:美国8月零售额在

每日信息:美国8月零售额在  CPI高于预期!美国通胀继续

CPI高于预期!美国通胀继续  今后五年北京经济总量将突破

今后五年北京经济总量将突破  每日速递:毛利率走低、资产

每日速递:毛利率走低、资产  江南布衣净利润同比减少13.6

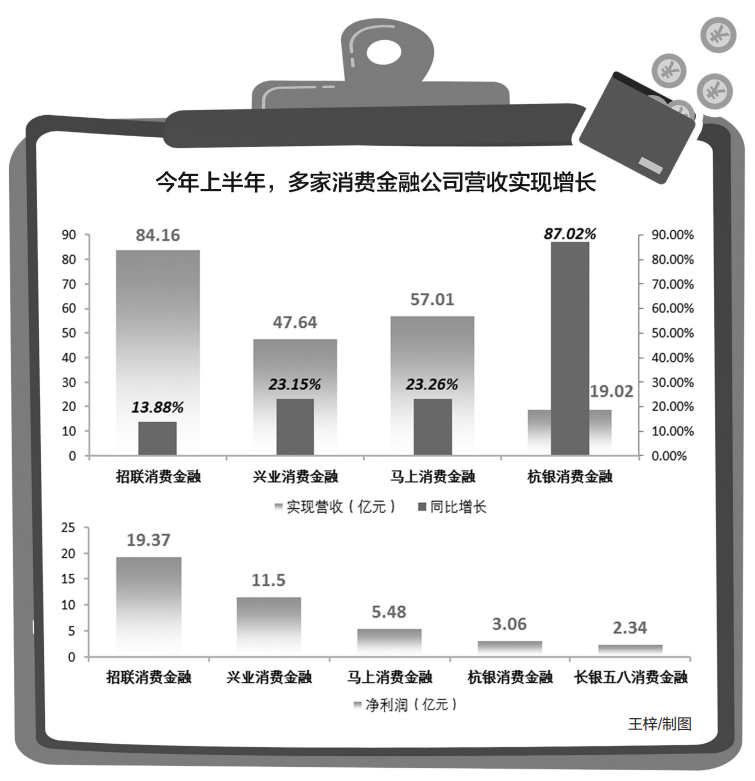

江南布衣净利润同比减少13.6  消金业上半年经营数据公布:

消金业上半年经营数据公布:  诺亚财富践行公益,助力国家

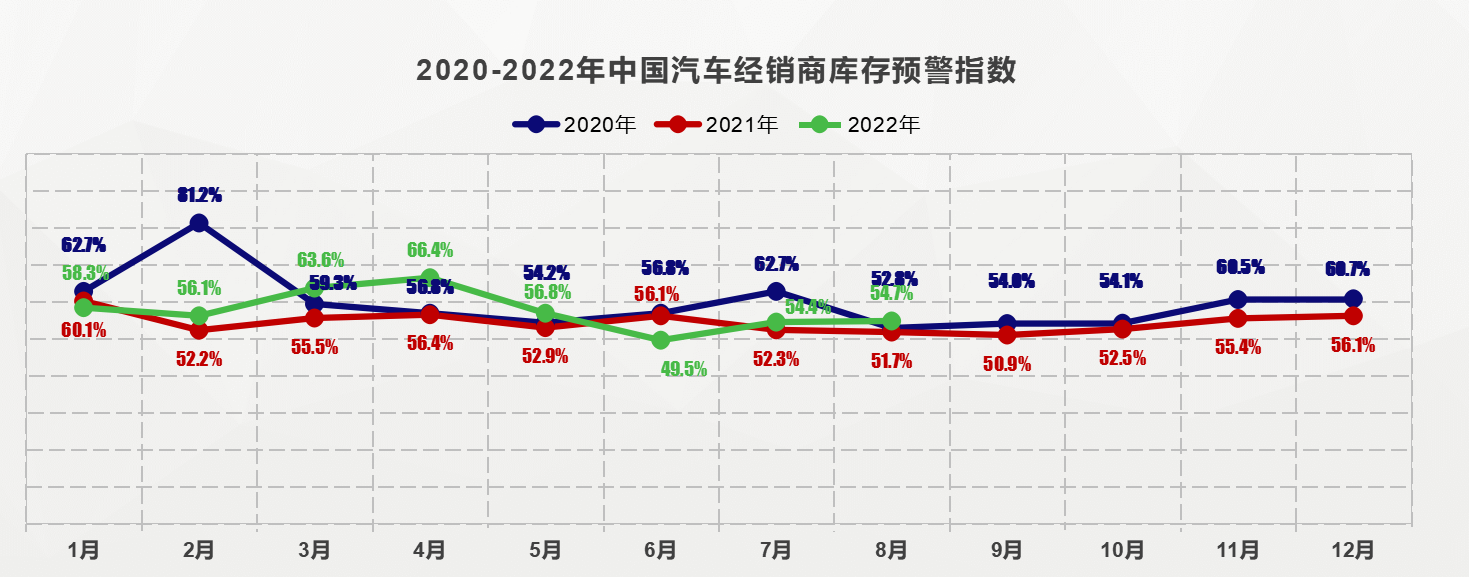

诺亚财富践行公益,助力国家  8月库存预警指数表现稳定

8月库存预警指数表现稳定