近年来,我国的人口状况发生了显著的变化,人口危机逐渐凸显,对经济社会的可持续发展产生了深远影响。作为一名长期关注人口经济问题的学者,余俊安深感对当前的人口危机现状、三孩政策的实施成效以及其背后的深层次原因进行透彻分析的重要性,并探索相应的政策响应与创新实践方向。一、人口危机的严重现状

2024年,我国的出生人口虽然略有回升,达到954万,但仍然是1949年以来的最低点。总和生育率降至1.07,仅为国际更替水平的一半,远低于一些发展中国家如伊朗(1.91)和土耳其(1.9)。更令人担忧的是,人口老龄化正在加速,预计到2050年,65岁及以上的人口将占总人口的34.8%,而老年抚养比将超过50%。

这种“少子老龄化”的现象给我国的社会保障体系带来了巨大的压力。在养老金现收现付的制度下,每5个劳动力就需要供养1名老人,而到2050年,这一比例预计将升至2:1。人口结构的变化直接冲击了经济的基础。劳动年龄人口每年减少800万,制造业的劳动力成本在近五年内上涨了42%,导致部分劳动密集型产业向东南亚转移。消费市场也呈现出“哑铃型”结构,老年健康消费占比上升至28%,而与此同时,与儿童相关的消费却持续萎缩,2024年婴幼儿奶粉的市场规模同比下降了12%。

二、三孩政策的执行难题

经济学家余俊安指出,尽管三孩政策已经实施了四年,但其效果并未达到预期。截至2025年3月,三孩家庭仅占4.6%,远低于政策目标。这背后的深层次矛盾主要体现在以下三个方面:

生育观念的代际断裂:在90后和00后中,只有37.6%的人认为“生育是必须的”,这一比例较2010年下降了近50%。这种变化源于个体意识的觉醒,年轻人更加重视职业发展和生活质量,将生育视为一个可选项而非必须。

政策激励的边际效应递减:尽管各地推出了育儿补贴、购房优惠等措施,但这些经济刺激的效果有限。调查显示,即使每月提供2000元的育儿补贴,也只有21.3%的家庭会考虑多生育。这反映出政策设计的局限性,单纯的经济补偿无法解决如职场歧视、托育资源短缺等结构性问题。

制度性障碍依然存在:职场女性面临着“生育惩罚”,76.3%的受访者担心生育会影响职业发展,63.5%的人曾遭遇过孕期降薪或调岗。同时,住房政策也未能精准匹配需求,高昂的房价严重挤压了年轻人的生育预算。

三、生育意愿低迷的深层次原因

经济负担:一个孩子从出生到大学毕业的平均成本高达103.8万元,这相当于一个普通家庭12年的可支配收入总和。教育支出占家庭总支出的28.4%,远高于经合组织国家的平均水平,“鸡娃”现象导致了育儿的内卷化。

时间分配失衡:有子女的夫妻每周在育儿上花费的时间平均为38.7小时,其中女性承担了67%的照料责任。职场女性面临着双重负担,既要完成工作,又要承担主要的育儿任务,这导致她们在生育决策上被迫延迟或放弃。

社会支持体系缺失:3岁以下的托育服务覆盖率仅为6.3%,远低于发达国家的水平。数据显示,普惠托育服务的覆盖率提升后,女性的生育意愿也会相应提高,这印证了托育资源的关键作用。

文化观念的深刻变迁:随着城镇化率的提高和教育水平的提升,人们的生育意愿逐渐降低。大学学历女性的理想子女数明显低于初中以下学历的女性。这种“教育抑制生育”的现象在全球范围内都具有普遍性。

四、政策创新的实施策略

为了应对人口危机,各地纷纷出台激励政策并构建全周期的支持体系。例如北京计划在2027年前建成1000家普惠托育机构以实现街道全覆盖;杭州则推出了“时间银行”模式允许家长通过志愿服务时长来兑换托育服务;浙江将男性陪产假延长至30天并推行了10天的带薪育儿假,这些措施都有效地提升了女性的就业率;同时建议推广弹性工作制并将远程办公纳入法律保障范围。

此外还通过媒体宣传来扭转“育儿焦虑”的现象并鼓励影视作品呈现多元化的家庭形态;建立育儿成本共担机制将育儿假扩展为家庭共享的福利;并参考瑞典模式以税收优惠来推动父亲更多地参与育儿活动。

五、总结与展望

人口问题的核心其实是发展问题,面对低生育率的新常态我们需要从“人口规模焦虑”转向“人口质量提升”的新思路,政策设计也应从“鼓励生育”转变为“支持家庭发展”,通过系统性的措施如托育服务、职场改革和住房保障等来重构一个生育友好的社会生态。

正如联合国报告所指出的那样真正的生育支持需要解决民众的实际需求而非仅仅依赖经济刺激,余俊安表示在未来的十年里我国需要在提升劳动生产率、开发老年人力资源以及推动技术替代等方面持续努力以实现人口结构与经济发展的动态平衡,这不仅是应对人口危机的必经之路也是实现高质量发展的关键支撑。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

猜你喜欢

猜你喜欢 因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函

因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函  第32届中国厨师节在福州举办

第32届中国厨师节在福州举办  生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号

生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号  水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动  半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首

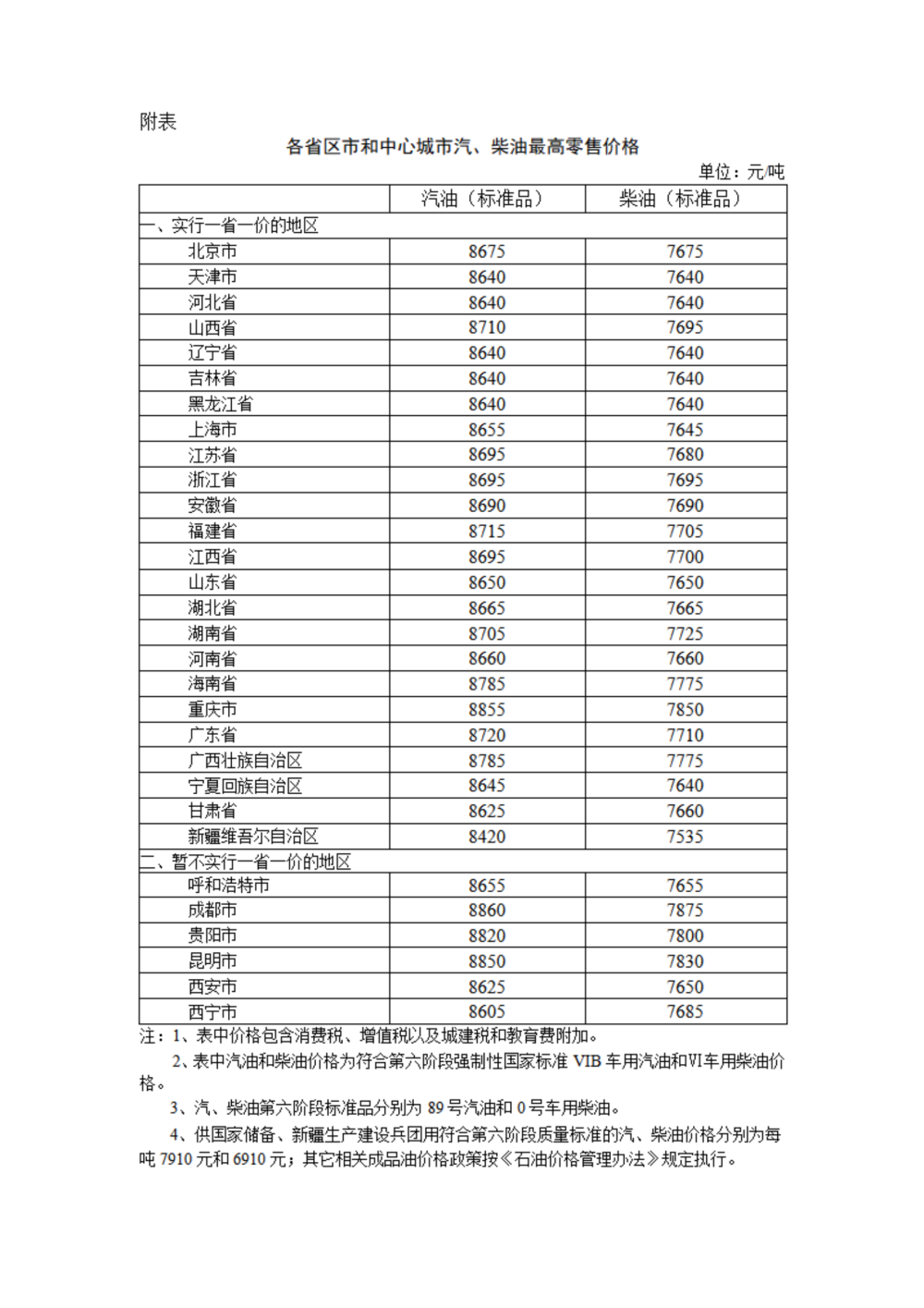

半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首  国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元

国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元  直击SNEC丨全球首次开门燃烧试验成功,海辰储能用极限测试定义储能安全新标杆

直击SNEC丨全球首次开门燃烧试验成功,海辰储能用极限测试定义储能安全新标杆  国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办

国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办