作者 | 知远

智谷趋势出品 | ID:zgtrend

从来没想过,一个词居然蹉跎了中国两个时代——出口转内销。

四十多年前,它是时髦的代名词,四十多年过去,它又成了近70万家外贸企业抵御外贸战的关键手段。

大洋彼岸一个老人张牙舞爪,让全球供应链节奏打乱,面对145% 甚至245% 的关税,做了二十年的牛仔裤,美国客户一句话就砍掉80%的订单,做了十多年的磨具厂,说停工就停工。

工厂工人看到订单骤减甚至全部停运,悲从中来,“几个月后老板扛不住,我们就失业了。”而孩子的学费、房子的贷款、一个家庭的吃喝拉撒,却依旧照常运转。

关键时刻,出口转内销,又成为高层开出的一剂良方。

4月10日,商务部发言人表示,近日商务部已组织有关商协会、大型商超和流通企业座谈,研究更好发挥各自优势,帮助外贸企业扩宽内销渠道,一场“内外贸一体化”的战略部署,吹响号角。

京东、盒马、永辉、拼多多、华润万家等企业迅速集结,为外贸商品开辟“内销绿色通道”。

据永辉方面统计,截至4月11日,已收到数百封邮件,与超100家优质供应链企业进入采购洽谈流程,其中包括向开市客、山姆等美国市场供货的供应链企业;

还有阿里巴巴旗下的盒马宣布对外贸企业开放24小时绿色入驻通道,拼多多推出的“千亿扶持”……

无数企业仰头吞咽的,是转型的豪情,更是求生的苦涩。但铁幕没有将中国企业困住,反而让大家更加团结。

令人意想不到的是,在这场“保卫战”中,有一个身影,它不是百货公司,也不是电商平台,而是一家与货物流通看似完全不搭界的企业——滴滴出行。

4月12日,滴滴对外宣布:将在2025年追加投入20亿元专项资金,一半补贴消费,一半补贴司机。

仔细看滴滴公告,发布时间居然是在周六晚上十点(22:06),在休息日的深夜发布,能想象,这绝不是简单的商业决策。

一家出行平台企业,为何在关税战中挺身而出?

人流动起来,经济才能活起来。

这或许是滴滴此举最好的解释。与四十多年前的“出口转内销”不同,如今,这不只是简单的商品调头,更是一场关于“人”与“流动”的战役。

毕竟,中国经济的韧性,就藏在街头巷尾的烟火气里。

作为服务消费的重要组成部分,出行消费具备显著的“乘数效应”。根据以往的补贴数据,每1元补贴大概能带来0.1-0.5次出行,而消费者花1元钱出行后,便可能带来2-3元的其他消费。

所以可以看到,滴滴的20亿补贴,其中10亿元便是给乘客补贴。当一笔打车补贴到账,一条横跨交通、零售、文旅的消费链条便已在城市商圈悄然启动。

比如在魔都上海,白领用打车优惠券奔向商场,带动餐饮消费;

在古城杭州,游客因出行补贴又多逛了两处景点;

在羊城广州,人们打车省下的20元,便又成了街边的一杯奶茶;

……

钱,最终还是流回了市场,只是以更为丰富的形式,从茶饮柜台到品牌专柜,从景区商户到文创小店,整个消费生态的参与者都在共享价值的溢出,实现着“一元投入,多元产出”的激活效应。

另外的十亿,则连接起灵活就业与希望。

滴滴公告显示,2024年已有数百万网约车司机通过滴滴获得收入,2025年滴滴将追加投入10亿元,通过增加补贴、优化收入和权益保障等举措,帮助出口重点区域的新增司机群体实现顺利过渡,继续发挥平台就业“蓄水池”和“稳定器”功能。

划重点,出口重点区域。

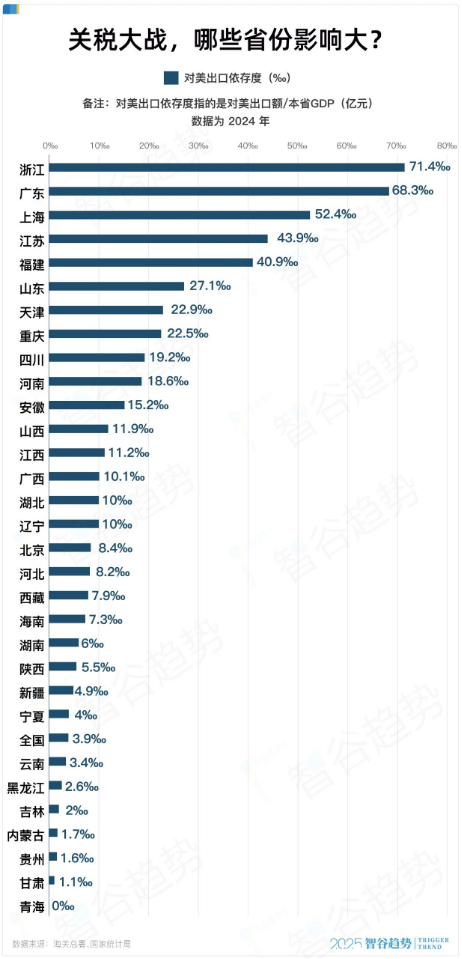

毋庸置疑,受关税大战影响最严重的省份,必然是对美出口额占比大的地区。数据显示,浙江对美出口依存度高达71.4‰,然后是广东、上海、江苏、福建,全部是我国的沿海外贸大省。

当订单减少、厂房静默成为东南沿海的集体阵痛,滴滴用10亿元托底资金在车轮上筑起“就业缓冲带”。这个被外界视为“过渡驿站”的平台,再次重塑灵活就业图景。

尽管一位新手司机可能月收入不会太高,但滴滴推出的保底收入计划,比如完单奖励、充电加油7.5折扣券、空驶补偿、顺心补贴,足以让他们喘过一口气,至少不会跑了没收获,至少这个月的房租有了,至少孩子下学期的学费有着落了。

而滴滴对乘客的车费补贴,又让司机师傅们接单的次数变高了起来,收入更有了保障。

入行十年的滴滴司机张师傅,曾通过装修生意与兼职跑车,支撑起这个拖家带口的湖南家庭在广州的安家梦,也亲历着行业从黄金时代到红海市场的嬗变。

行业数据揭示出这一深层矛盾,交通运输部近年公布的全国网约车数据显示,截至2024年10月31日,网约车司机注册量达748.3万本。而2020年末,这一数据为289.1万人。三年多时间,网约车司机人数猛增159%。

同一时间内,网约车月订单量只从8.1亿单增长为10.07亿单,涨幅仅为24%。

滴滴的补贴政策,正是要改善这种局面,尤其是对沿海外贸大省而言。比如张师傅透露,像天河软件园这类非核心区,也能接到去南站的长单。而且他表示,滴滴的补贴政策在此之前也一直持续,并展示着最近三个月的奖励记录——12次奖励共计2100元,相当于多跑了80单的收益。

当然,张师傅也坦言,自己是幸运的,现在已是有房有车,每天到下午四五点才出来跑车。而一些在夜晚接过滴滴订单的人,是为女儿攒学费的母亲,也可能是想给妻子买条新裙子的丈夫。他们握住的不是方向盘,而是这个不确定性世界里的一丝确定性。

所以滴滴的补贴,远非简单的“补贴战”,本质是用平台经济的连接力,重构“人-车-城-产”的循环。

当关税战砸碎流水线上的饭碗,滴滴的方向盘便成了最踏实的触感;当关税割裂全球供应链,滴滴便在断裂带上来回缝合,它托举起失业者生活,激发消费者购买的活力,让城市的商圈因人流回暖重获生机。

如今,在网约车出行市场,司机和乘客用脚投票,滴滴依然是司机乘客的首选,印证了其服务效率与安全体系的不可替代性。

可以说,滴滴有行业最严格的安全审核、行程录音、紧急联络体系,在车辆调度、费用透明化、纠纷处理等环节,其标准甚至成为中小平台的“模仿模板”。

在与官方互动上,一些人没注意到的是,滴滴也在悄然回归。

4月8日早晨,国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会,滴滴出行等5家民营企业参会。这是滴滴出行负责人这些年少有的和正部级官员互动。

更值得关注的是,这家企业也正在将中国的服务标准“带向世界”。财报数据显示,2024年全年,滴滴出行中国出行总订单量为123.92亿单,较2023年增长14.6%,国际业务订单量为36.13亿单,较2023年增长35.8%。

可以看到,滴滴的国际业务已经跑出亮眼的成绩,比如在遥远的墨西哥,每三辆网约车中就有将近两辆属于滴滴,与另一个头号玩家Uber拉开身位。

这一次滴滴,从韬光养晦到上前冲锋,或许正是在关税大战的关键时刻,对自身使命的重新定位:

对内,用真金白银打通“就业-消费-生产”的闭环,让网约车成为经济“毛细血管”的激活器;

对外,以出行生态为支点,撬动中国新能源产业链集体出海——到2030年,10万辆国产电动车将驶入墨西哥街头,比亚迪、蔚来得以绕过贸易壁垒直面消费者;1万个中国制造的充电桩将在巴西拔地而起,宁德时代的电池、华为的充电模块随之嵌入拉美能源网络。

而每一辆汽车出海,每建一个充电桩,或许就是为中国新能源产业链打开一扇门。

从四十多年前的“出口转内销”,到2008年的电商救市,再到2025年的“内外贸一体化”、滴滴20亿计划,中国企业始终在危机中寻找破局之道,中国人也从未停止“重新连接”的努力。

如同《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼所说,“我看到了未来,它不在美国,而在中国。”

这种未来,不仅源于庞大的市场,更源于中国企业与普通人“逢山开路、遇水搭桥”的实干精神——

路断了,就绕道;桥塌了,就摆渡;只要轮子还能转,中国经济的引擎就永远轰鸣。

关税战终会过去,但危机中淬炼出的韧性,将是中国经济走向高质量发展的底色。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

猜你喜欢

猜你喜欢 因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函

因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函  第32届中国厨师节在福州举办

第32届中国厨师节在福州举办  生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号

生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号  水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动  半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首

半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首  9.41%!我国银行理财市场规模首季同比稳中有增

9.41%!我国银行理财市场规模首季同比稳中有增  央媒领衔,百媒共鉴|走进千年舟智造工厂 看见“一张好板”背后的硬实力

央媒领衔,百媒共鉴|走进千年舟智造工厂 看见“一张好板”背后的硬实力  国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办

国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办