◎作者丨雨辰、傅斯特

提起共同富裕,有些人第一反应就是平均主义,劫富济贫。

但这个观点实则大谬。

分配问题是共同富裕的核心。中央最近指明的路是第三次分配,作为第一次、第二次分配最有益的补充。

十九届四中全会的决议里首次明确提到:“重视发挥第三次分配的作用,发展慈善等社会公益事业”。

有一个数据可能会吓你一跳——

中国78.1%的社会组织处于“缺钱”状态。

你的第一反应也许是:怎么可能呢?

过去十年差不多是中国社会公益大爆发的十年。仅看腾讯公益平台的数据,动员的社会筹款额从2013年的1亿元增加到了2020年的38.49亿,而参与的人次也是七年时间从310余万增加到了1.18亿。

放眼整个中国,数据增长应该更加喜人。

增长虽然迅速,奈何之前的起点太低。

同时别忘了中国有14亿人,人人献出一点爱,世界就能变成美好的人间,但当它变成了分母,那么想让更多的人拥有美好的未来,也异常艰巨。

十几年前,有个北师大的学者发出感慨:“中国社会中存在着一个金山,还没有被开发,那就是平民慈善。它是一块沉睡的处女地,没有平民慈善,慈善事业做不大。”

事实上,直到2年前,中国一年的慈善捐赠总额分摊到每个人头上才刚刚突破100元人民币,在世界上别说不如发达国家,连很多发展中国家都不如。

然而,伴随着互联网技术的下沉,“人人皆可做公益”的理念比历史上任何时候都更加深入人心,这也让我们对于中国社会公益、共同富裕的未来充满信心。

中国现代公益觉醒得有点晚,始于2008年。

汶川地震,中国接收社会各界捐赠款物1070亿元,创下了中国慈善捐赠金额的记录,它第一次唤醒了个人对公益慈善的参与欲望。

当时国内个人捐款约458亿元,第一次也是迄今唯一一次超过企业捐赠,打破了国内个人捐赠占比长期在20%左右徘徊的局面。

长期以来,中国社会慈善动员水平低、个人捐赠意愿较低,已经成了社会公益的严重短板。

我们拉两组数据一对比,就一目了然。

◆ 第一组是中美两国的人均捐赠金额。

2019年中国内地接收款物捐赠共计1509.44亿元,创下历年最高记录。2018年,中国人均捐款额超过了100元人民币。

2019年美国全社会的慈善捐赠总量为4496.4亿美元,慈善捐赠占比GDP总值约为2.1%,人均捐赠金额为1370.85美元。

如果粗略计算,美国慈善捐赠总额约为中国的30倍,在GDP中的占比约为中国的18倍,人均捐赠额约为中国的83倍。

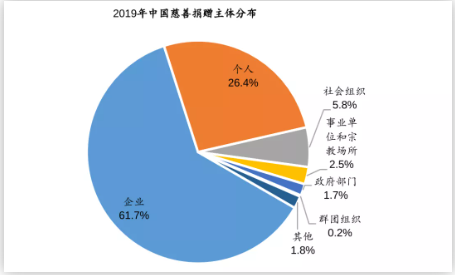

◆ 另一个数据是中美两国的捐赠结构。

2019年,中国企业捐赠在慈善捐赠总额中的比例达到61.7%,个人捐赠只有26.4%。

图表来源:中国慈善联合会,华泰研究

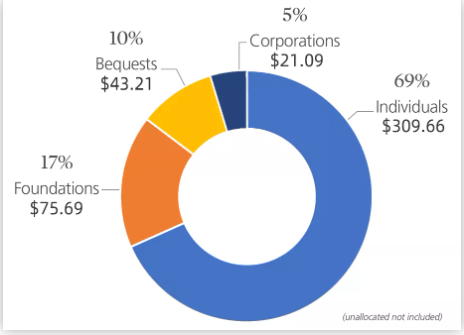

在美国情况却恰恰相反,个人捐赠是慈善捐赠的绝对主体。根据美国施惠基金会(Giving USA Foundation),2019年,企业直接捐赠只占全社会的慈善捐赠总量的5%,捐赠的大头来自个人,占比69%。

美国庞大的个人捐赠,善款更多流向教育、人文、环保领域;这一点和中国有很大不同。在中国,社会捐赠最关注的三个领域是教育、扶贫和医疗。

让个人捐赠发挥主导性作用,或许才是第三次分配的最优选择。

从慈善业发达地区的经验来看,个人捐赠比企业捐赠具有更大的稳定性。企业捐赠由于受到资本逐利本性的影响,往往牵涉商业利益、资源交换等非慈善因素。依赖企业捐赠的慈善机构往往面临更大的风险与波动。

而如果是包括高收入群体在内的社会成员唱主角,则能够起到提升社会道德、润滑社会关系、促进社会和谐等功能。

个人捐赠也意味着巨大的发展空间,欧美的成熟发展经验就是很好的镜鉴。

自2015年起,中国现代的社会化公益进程开始了新的阶段。个人捐赠金额及其占比开始持续飙升,普通民众参与慈善的意愿和力度不断增强。

如果中国个人捐赠占比能赶上欧美,“人人公益”的局面将有着非常巨大的想象空间。

互联网技术的加速渗透,正推进着平民慈善鸟枪换炮。

有一个有趣的例子:陕西省有两个贫困县,一个县的慈善协会靠收旧报纸,13年共卖得19万元,另一个县的慈善协会在网上为一个环保项目筹款,一个月就筹到30万元。

猜你喜欢

猜你喜欢 广东省推出第二批5项青年民

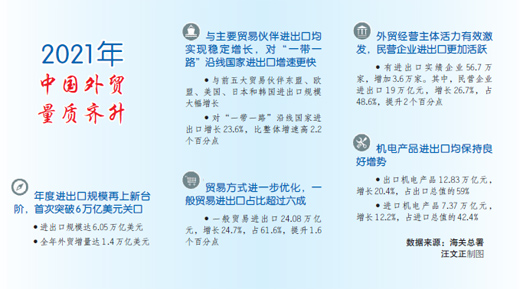

广东省推出第二批5项青年民  2021年中国进出口规模达6.05

2021年中国进出口规模达6.05  新突破!我国成功研发燃煤锅

新突破!我国成功研发燃煤锅  个人养老金制度加速崛起 金

个人养老金制度加速崛起 金  中公教育巨额利润消失之谜

中公教育巨额利润消失之谜  《探秘独角兽》第一期精彩频

《探秘独角兽》第一期精彩频  从产品研发到全链条赋能,激

从产品研发到全链条赋能,激  突破150万辆 安徽汽车去年

突破150万辆 安徽汽车去年